Netzpolitik wird allzu oft als technische Detailfrage für Nerds verkannt. Doch dort verhandeln wir längst individuelle wie kollektive Freiheit, Hoheit und Macht. Zwischen staatlichen Kontrollansprüchen und der Dominanz globaler Techkonzerne geraten die Interessen der Nutzer:innen ins Hintertreffen.

Netzpolitik ist längst keine Nischendisziplin mehr. Sie ist zu einem Feld geworden, in dem Macht ausgeübt, verschoben und abgesichert wird. Wer reguliert, überwacht oder moderiert, entscheidet nicht nur über technische Abläufe, sondern über die Bedingungen öffentlicher Kommunikation und die Hoheit über Technologien. Netzpolitik ist Machtpolitik: Das wurde im vergangenen Jahr besonders deutlich.

Ein Blick auf die großen netzpolitischen Debatten des Jahres zeigt, wie wenig es dabei um technische Fragen im engeren Sinne geht. Abgesehen von Spartenmedien, spezialisierten Interessenvertretungen und Thinktanks spricht öffentlich kaum jemand darüber, mit welchem Werkzeug was wie umgesetzt werden kann. Stattdessen wird darüber diskutiert, wer wessen Verhalten beeinflussen, Daten nutzen und Aktivitäten beobachten darf.

Bipolare digitale Welt

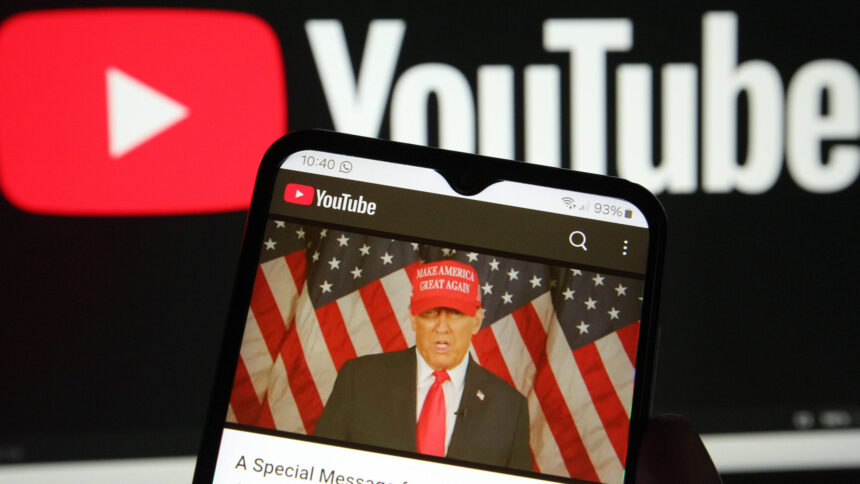

2025 haben Tech-Konzerne ihre faktische Rolle als Regulierungsakteure weiter ausgebaut. Plattformen wie Meta, Google oder ByteDance entscheiden täglich über Sichtbarkeit, Reichweite und Sanktionen. Und sie haben gezeigt, wie opportunistisch die Plattformbetreiber sind, wenn es darum geht, diese Gatekeeper-Stellung und die mit ihr verbundene Macht zu erhalten. Quasi im Gleichschritt gehen sie den von Trumps neofaschistischer Administration eingeschlagenen Weg mit. Stiefel schmecken im Silicon Valley anscheinend besonders gut.

Änderungen an Empfehlungsalgorithmen, der gezielte Einsatz politischer Werbung oder die Verwendung sowie der Umgang mit generativer KI können Auswirkungen auf Wahlkämpfe und mediale Öffentlichkeit haben. Diese höchst relevanten Eingriffe in die politische Öffentlichkeit erfolgen ohne demokratische Legitimation, geleitet von den Interessen der Tech-Giganten. Staatliche Regulierung könnte dieses Problem mildern, birgt damit aber auch die Gefahr, selbst Einfluss zu nehmen, der sich von den Interessen der Bevölkerung unterscheidet oder gar zulasten der Grundrechte der Nutzer:innen geht.

Der Konflikt verläuft dabei regelmäßig nicht zwischen Freiheit und Regulierung, sondern zwischen unterschiedlichen Machtzentren. Der Kampf um die Hoheit über das Netz ist überwiegend bipolar. Staatliche Stellen versuchen, Kontrolle zurückzugewinnen, die sie im digitalen Raum verloren haben, und damit staatliche Interessen zu sichern. Das können Schutz der Nutzer:innen vor der Willkür der Plattformbetreiber auf der einen Seite, aber auch etwa die angebliche Sicherstellung der öffentlichen Ordnung durch die massenhafte Überwachung der Nutzerverhalten sein. Tech-Konzerne verteidigen ihre Deutungshoheit über Plattformregeln, Datenflüsse und Aufmerksamkeit. Primär motiviert durch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen und die Maximierung ihrer Profitaussichten. Dazwischen stehen die Nutzenden, deren Rechte zwar nahezu gebetsmühlenartig beschworen, aber strukturell selten abgesichert werden.

Kein Raum für Freiheitsrechte?

Wer digitale Freiheitsrechte verteidigt, gerät damit in eine doppelte Abwehrhaltung. Auf der einen Seite steht der Staat, der im Namen von Sicherheit, Ordnung, Jugendschutz oder der Bekämpfung von politischer Einflussnahme immer weitergehende Eingriffsbefugnisse fordert. In diesem Jahr wurde erneut über EU-weite Chatkontrolle, biometrische Überwachung im öffentlichen Raum und den Zugriff auf Kommunikationsmetadaten diskutiert.

Auf der anderen Seite stehen Konzerne, die sich als neutrale Infrastrukturbetreiber inszenieren, tatsächlich aber eigene Interessen verfolgen. Ihre Moderationsentscheidungen sind allzu oft intransparent, ihre Beschwerdewege ineffektiv und ihre Prioritäten wirtschaftlich motiviert. Wenn Plattformbetreiber Konten sperren, Inhalte herauf- oder herabstufen oder Nutzerdaten automatisiert entwerten, fehlt es in der Praxis an rechtsstaatlichen Garantien. Nutzer:innen sind Adressaten von Regeln, an deren Entstehung sie nicht beteiligt waren.

Wer bestimmt die Regeln?

2025 hat auch gezeigt, wie eng diese Machtfragen mit geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen verknüpft sind. Debatten über chinesische Plattformen, europäische Souveränität oder US-amerikanische KI-Modelle sind Fragen der nationalen und globalen Sicherheit. Es geht um Kontrolle über Infrastrukturen und Technologien. Wer die Plattform betreibt, bestimmt die Regeln. Wer die Daten besitzt, kontrolliert die Auswertung. Und derjenige, in dessen Land sich die Infrastrukturen befinden, hat die Souveränität, sie zu regulieren – oder nicht.

Eine um den Erhalt von Freiheitsrechten bemühte Netzpolitik kann sich deshalb nicht mit abstrakten Bekenntnissen begnügen. Sie muss konkrete Anforderungen stellen: rechtsstaatliche Verfahren auch auf Plattformen, effektive Transparenz über algorithmische Entscheidungen, einklagbare Nutzerrechte und klare Grenzen für staatliche Überwachung. Regulierung ist notwendig, aber sie muss sich stets im rechtsstaatlichen Rahmen bewegen. Das heißt, sie muss in ständiger Abwägung der verschiedenen betroffenen Grundrechte geschehen und immer wieder neu vor den Nutzenden erklärt und gerechtfertigt werden. Und sie darf nicht an private Akteure delegiert werden, ohne demokratische Kontrolle sicherzustellen.

Das Netz ist politisch und bleibt es auch

Der Rückblick auf das Jahr 2025 zeigt vor allem eines: Die Illusion eines unpolitischen Netzes ist endgültig vorbei. Wer TikTok, Instagram, WhatsApp und Co. heute immer noch primär als Unterhaltungsprogramme für Teenager sieht, hat in den letzten zwölf Monaten nicht aufgepasst. Entscheidungen über Moderation, Sichtbarkeit und Zugriff sind politische Entscheidungen. Sie verteilen Macht zwischen Staat, Konzernen und Nutzer:innen. Wer Netzpolitik weiterhin als technische Detailfrage behandelt, überlässt diese Macht anderen.

Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, digitale Räume so zu gestalten, dass sie demokratischer Kontrolle unterliegen, ohne staatlicher Totalaufsicht zu verfallen. Das ist kein einfacher Ausgleich, aber ein notwendiger. Denn wenn Netzpolitik Machtpolitik ist, dann ist die Frage nicht, ob Plattformen reguliert werden, sondern in wessen Interesse – und auf wessen Kosten.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.